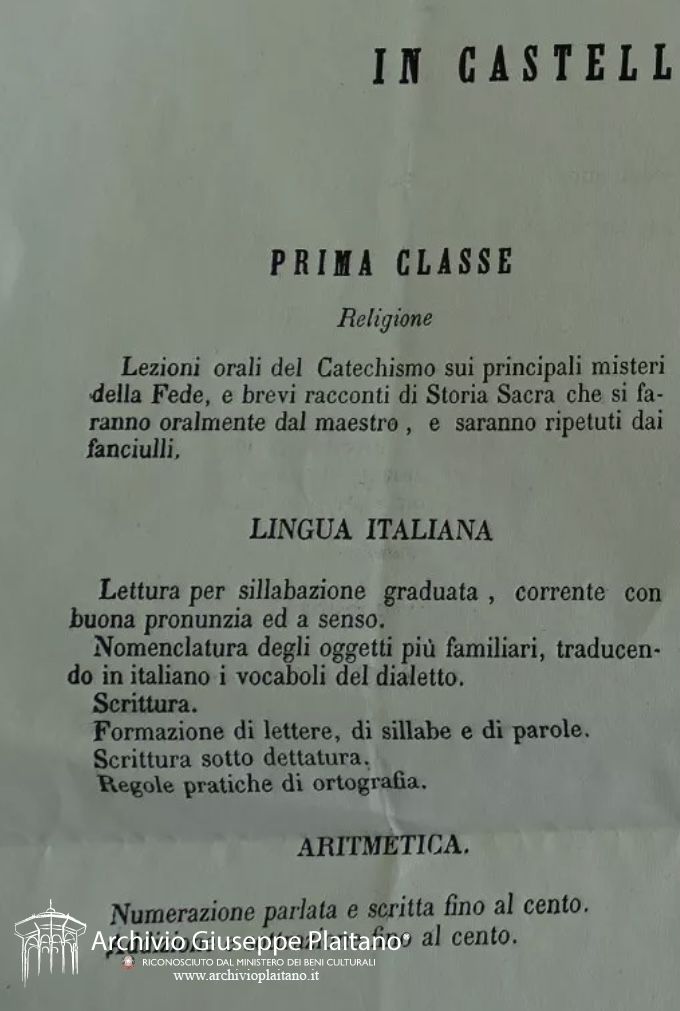

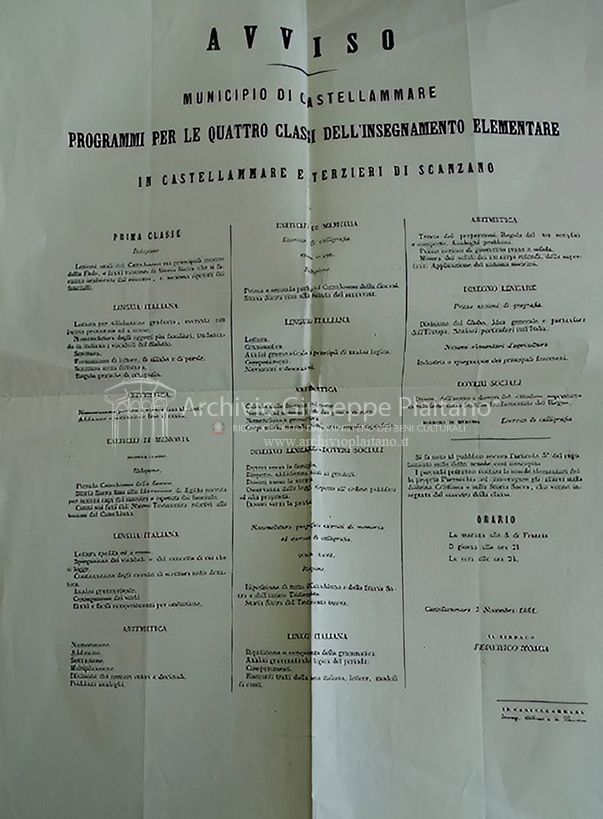

Il 1860 fu un anno critico per l’Italia, segnato dall’Unità nazionale e da profonde trasformazioni sociali e culturali. A Napoli, in particolare, l’annessione al Regno d’Italia portò con sé un’ondata di cambiamenti che investirono anche il mondo della scuola. Uno dei dibattiti più accesi riguardava il ruolo del dialetto napoletano nell’ambito dell’istruzione. Da un lato, c’era una forte volontà di promuovere l’italiano come lingua ufficiale e di sradicare il dialetto, considerato un ostacolo all’unificazione nazionale e al progresso culturale. Dall’altro, esisteva un profondo attaccamento alla lingua madre, vista come parte integrante dell’identità napoletana e come strumento di comunicazione efficace per le classi popolari. Prima dell’Unità, il dialetto napoletano era la lingua prevalentemente utilizzata nelle scuole, soprattutto a livello elementare. I maestri, spesso anch’essi di origine popolare, utilizzavano il dialetto per facilitare la comprensione degli alunni e per creare un ambiente di apprendimento più familiare. Come si evince dal manifesto nella prima classe elementare nell’ora di lingua italiana , oltre la lettura e la scrittura c’era uno spazio dedicato alla “Nomenclatura degli oggetti più familiari, traducendo in italiano i vocaboli del dialetto”. Con l’Unità d’Italia, si assistette a un progressivo svilimento del dialetto, considerato una lingua inferiore e un ostacolo all’alfabetizzazione in italiano. Molti intellettuali e politici sostenevano che l’uso esclusivo dell’italiano nelle scuole fosse fondamentale per promuovere l’unità nazionale e per garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità di crescita culturale. Tuttavia, questa visione incontrava forti resistenze da parte di chi difendeva il valore del dialetto come patrimonio culturale e come strumento di comunicazione efficace per le classi popolari. Il dibattito sull’uso del dialetto napoletano nelle scuole del 1860 riflette un conflitto più ampio tra identità locale e identità nazionale, tra tradizione e modernità. La storia ci insegna che la lingua è uno strumento potente di costruzione identitaria e che la sua tutela è fondamentale per preservare la ricchezza e la diversità culturale di un popolo. Con l’annessione forzata, del 1860, del Regno delle Due Sicilie a quello dei Savoia, il sistema scolastico meridionale cambiò totalmente in quanto venne applicata la legge Casati della Pubblica Istruzione nel governo Lamarmora, già in vigore dal 13 novembre del 1859 nel Regno di Sardegna. La Legge, studiata per la realtà scolastica piemontese e lombarda, venne estesa gradualmente all’intero Paese, dopo la proclamazione del Regno d’Italia.

La riforma affrontò anche la “questione analfabetismo”, più elevato nelle regioni meridionali. Con la Legge Casati l’Istruzione elementare venne divisa in due gradi:

1) Grado inferiore di 2 anni, istituito in ogni Comune, con frequenza obbligatoria e gratuita per quanti non ricorrevano all’istruzione “paterna”. L’iscrizione avveniva a 6 anni compiuti con un numero di allievi per classe oscillante tra 70 e 100.

2) Grado superiore di 2 anni, istituito in tutte le città in cui già esistevano istituti di istruzione pubblica e in tutti i Comuni di oltre 4000 abitanti.

Inoltre: I maestri dovevano essere muniti di una patente di idoneità ottenuta per esame e di un attestato di moralità rilasciato dal Sindaco. La responsabilità per l’istruzione elementare era affidata ai comuni, ai quali veniva peraltro vietato di istituire una tassazione di scopo.

Prima dell’unificazione italiana e dell’adozione di un sistema orario nazionale, in Italia era in uso l’ora italiana. Questa si basava sull’osservazione del sole: la giornata iniziava al tramonto e terminava con il tramonto successivo. L’ora 24 coincideva quindi con il tramonto, e le ore successive indicavano le prime ore della notte.In contrapposizione, l’ora francese divideva la giornata in 24 ore, con la mezzanotte come inizio del nuovo giorno. Questo sistema, più preciso e uniforme, è oggi adottato a livello internazionale. L’ora italiana, legata a tradizioni e necessità locali, è stata gradualmente sostituita dall’ora francese per ragioni di uniformità e precisione. Tuttavia, rappresenta un interessante capitolo della storia italiana e un esempio di come l’uomo abbia cercato di misurare e organizzare il tempo in base alle proprie esigenze e all’ambiente circostante. Questo passaggio segnò un importante passo verso la modernizzazione del paese contribuendo a creare un sistema di misurazione del tempo più preciso e uniforme su tutto il territorio nazionale.

A cura di Giuseppe Plaitano